こんにちは!べーです。

今回は正負の数の加法について学んでいきます!

加法って言葉を使ってますが、ただのたし算ですね(笑)

でもたし算なのに「ー」が入ったりわけ訳わかんないよ

「ー」や()があって見づらいと思うけど、数直線から考えれば大丈夫!

そうです。正負の数は数直線が基本です。

慣れたら、ルールがあるのでそれを覚えてしまいましょう!

・正負の数の加法のやり方を確認したい人

・数直線から考えてみたい人

はぜひチェックしてください!

今回は例題をいくつか扱っていきます!

加法(例題)

早速、例題を扱いましょう。

例題

次の計算をしなさい。

(1) \((+3)+(+5)\)

(2) \((-2)+(-4)\)

(3) \((-1)+(+4)\)

(4) \((+6)+(-7)\)

加法の基本はこの例題の4種類です!

言葉に直すと次の通りです!

(1) 正の数同士

(2) 負の数同士

※(1),(2)は同符号と言われます。

(3) 正の数と負の数で

絶対値が正の数が大きい

(4) 正の数と負の数で

絶対値が負の数が大きい

※(3),(4)は異符号と言われます。

同符号、異符号って授業で言ってた気がするなー

絶対値って確か。。。

「絶対値??」の人は次の投稿を確認して復習しましょう!

今回、+の両隣に()がありますが正負の数は号(+,ー)と数字がセットになっているためです。

今後()が外れますがそれはこの回で触れています。

まずは自分で考えてみてくださいね。

加法(例題の解答)

解答

(1) \(+8\)

(2) \(-6\)

(3) \(+3\)

(4) \(-1\)

全ての問題で数直線で考えましょう。

数直線では、符号(+,ー)が左右、絶対値が移動を表します。

同符号の加法

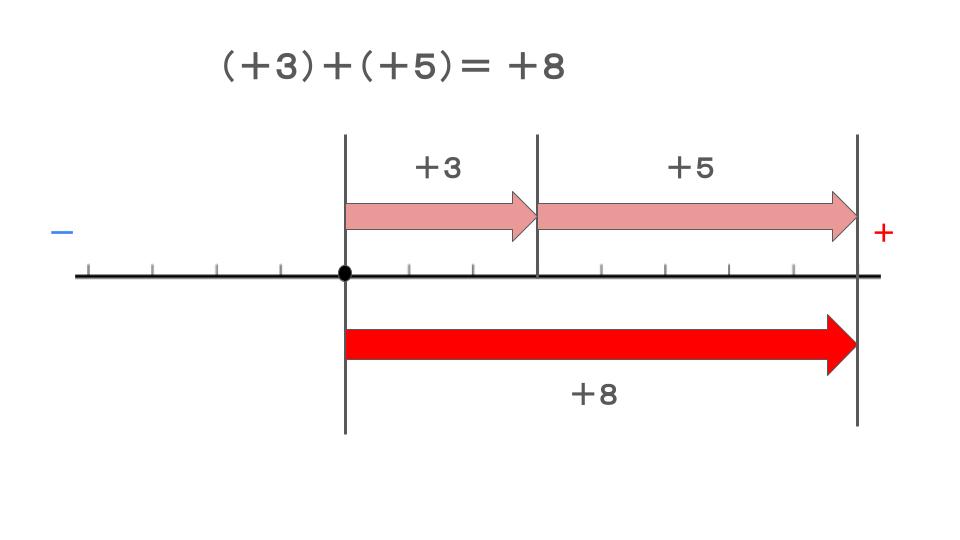

(1) 図に表すとこのようになります。

同じ符号なので、方向も同じです。

なので、符号は同じで絶対値を足したものが解答になります。

\(+(3+5)=+8\)

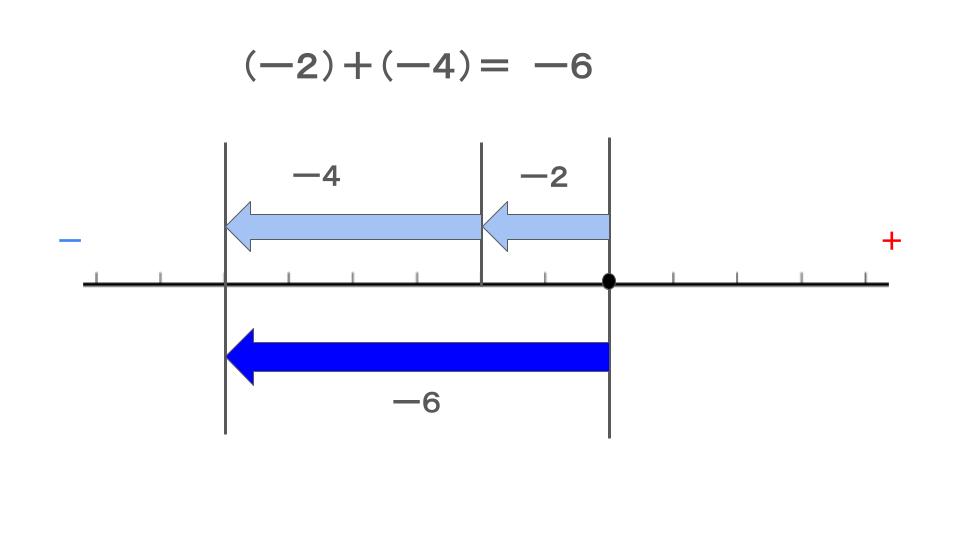

(2) 図に表すとこのようになります。

(1) と同じパターンですね。

方向が負の方向(左側)になるだけです。

解答は、同じ符号で絶対値を足したものです。

\(-(2+4)=-6\)

ここで同符号の時をまとめておきましょう。

同符号の加法

同じ符号をつけて、絶対値を足す!

同符号は同じ符号!

異符号の加法

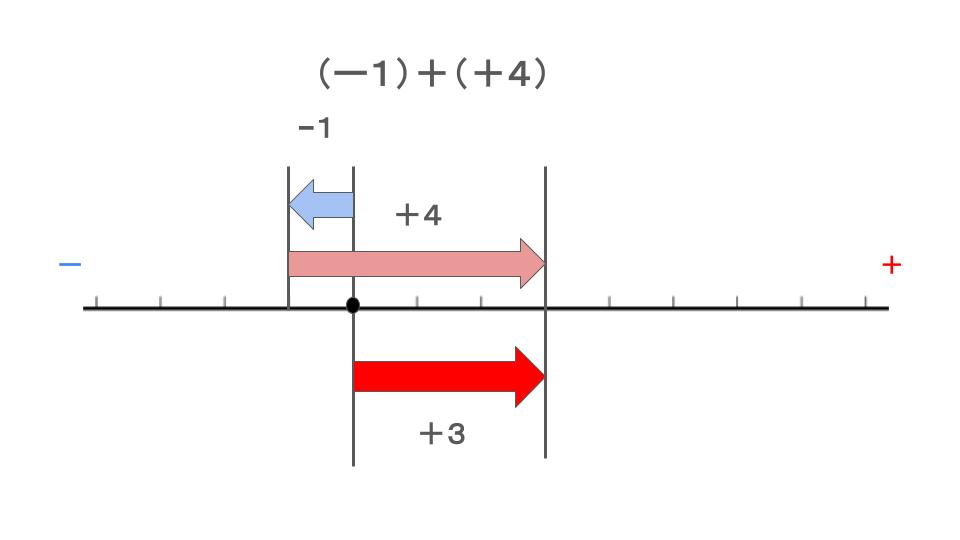

(3) 図に表すとこのようになります。

順に進めていくと、

左に1移動して、右に4移動する。

その結果は基準(⚫︎)から右に3ある。

よって、+3が解答になります。

※あくまで、解答は基準からどっちにいくつ離れているかで判断してください!

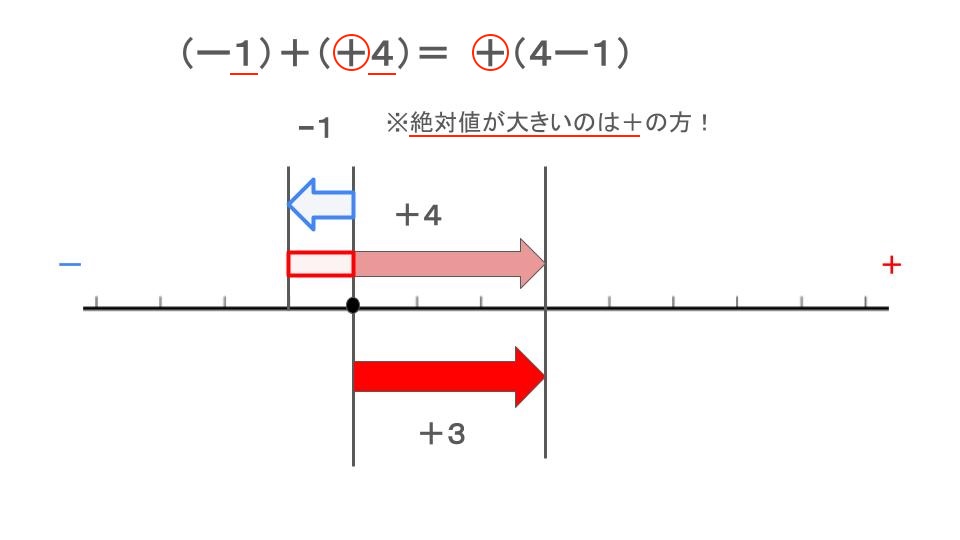

ここで図をよく見てください。

薄い部分って、往復分無駄に移動していません?

これって、被っているところは消して考えれば良くない?

そう!

消すってことは引き算だね!

ここで、加法に引き算要素が入ります。

\(+(4-1)=+3\)

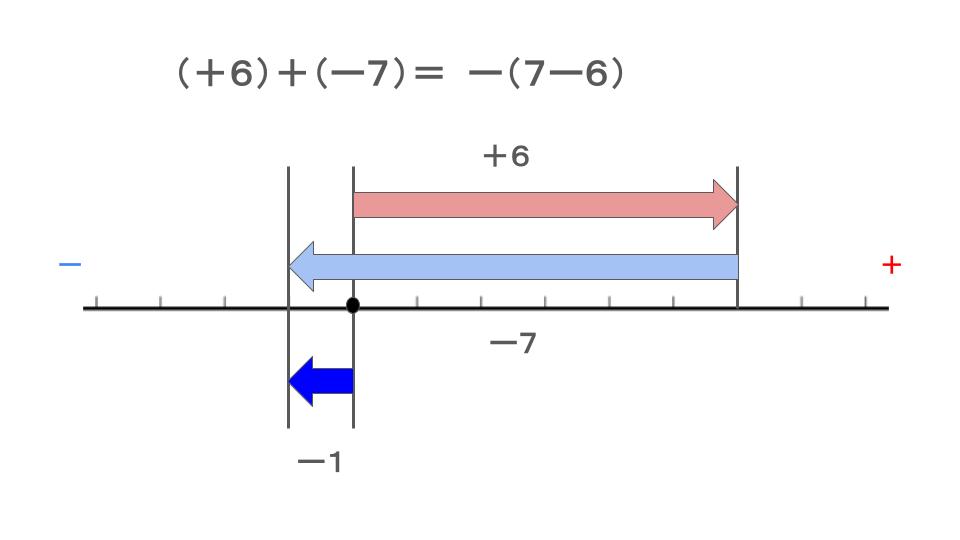

(4) 図にするとこの通り

負の数の絶対値が大きいので、最終地点は左側(負の方向)になります。

被っている部分を消して考えてみましょう。

引く時は大きい方から小さい方です!

\(-(7-6)=-1\)

異符号の加法についてまとめましょう。

異符号の加法

符号・・ 絶対値の大きい方

数字・・(大きい数字)ー(小さい数字)

足し算が同符号か異符号かで見分ければいいね!

最初は覚えるのが大変かもしれませんが、無意識でできるくらいやってみてください。

練習問題

問 次の計算をしなさい。

(1) \((+1)+(+8)\)

(2) \((-7)+(-2)\)

(3) \((-4)+(+10)\)

(4) \((+3)+(-8)\)

(5) \((+3)+(-3)\)

(6) \((-0.3)+(-2.2)\)

(7) \((-\frac{1}{6})+(+\frac{1}{4})\)

(8) \((+\frac{1}{10})+(-\frac{3}{5})\)

まとめに書いたことを1つずつ丁寧にやっていきましょう!

練習問題 解答

解答

(1) \(+9\)

(2) \(-9\)

(3) \(+6\)

(4) \(-5\)

(5) \(0\)

(6) \(-2.5\)

(7) \(+\frac{1}{12}\)

(8) \(-\frac{2}{5}\)

各計算を以下に書いておきます。

参考にしてください!

(1)

\(\begin{align}

(+1)+(+8) &= +(1+8) \\

&= +9

\end{align}\)

(2)

\(\begin{align}

(-7)+(-2) &= -(7+2) \\

&= -9

\end{align}\)

(3)

\(\begin{align}

(-4)+(+10) &= +(10-4) \\

&= +6

\end{align}\)

(4)

\(\begin{align}

(+3)+(-8) &= -(8-3) \\

&= -5

\end{align}\)

(5)

\((+3)+(-3) = 0\)

※\(0\)には符号は付きません!

(6)

\(\begin{align}

(-0.3)+(-2.2) &= -(2.2+0.3) \\

&= -2.5

\end{align}\)

(7)

\(\begin{align}

(-\frac{1}{6})+(+\frac{1}{4}) &= +(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}) \\

&= +(\frac{3}{12}-\frac{2}{12}) \\

&= +\frac{1}{12}

\end{align}\)

(8)

\(\begin{align}

(+\frac{1}{10})+(-\frac{3}{5}) &= -(\frac{3}{5}-\frac{1}{10}) \\

&= -(+\frac{6}{10}-\frac{2}{10}) \\

&= -\frac{4}{10} \\

&= -\frac{2}{5}

\end{align}\)

分数の絶対値の比較についてはこちらを見てください。

分数同士の比較

①分母が同じ場合:分子が大きい方

(例 \(\frac{1}{4} < \frac{3}{4}\))

②分子が同じ場合:分母が小さい方

(例 \(\frac{1}{4} < \frac{1}{3}\))

③分母も分子も異なる場合:分母を合わせて①のやり方で考える(通分)

例 \(\frac{1}{6} < \frac{1}{4}\)

通分

\(\frac{1}{6} = \frac{2}{12}\)

\(\frac{1}{4} = \frac{3}{12}\)

分数の通分、そして約分まで忘れずに!

まとめ(基本は数直線!パターン化を目指そう!)

いかがでしたか?

とりあえず、パターン化を覚えられるように頑張ろう!

改めて計算方法の確認です。

同符号の加法

同じ符号をつけて、絶対値を足す!

異符号の加法

符号・・ 絶対値の大きい方

数字・・(大きい数字)ー(小さい数字)

パターン化が決まっていますが、よくわからない場合は数直線に立ち返りましょう!

そして、またパターン化を覚える

そのサイクルで頑張ってみてください。

この先は他の計算になったり、3つ以上の計算になりますが、この基本は忘れずにいてください!

忘れたら戻ってやり直しましょう。

数学は積み上げの教科です。

覚えてからは早いのでそれまで辛抱です!

それでは!

コメント